幼保協メルマガ Vol.36

1. 幼保協正会員企業 商品・サービス等紹介

五十畑工業株式会社

五十畑工業と申します。

弊社では主に、保育園やこども園といった保育施設様でご利用頂いております散歩車(ひなん車)の開発・製造・販売をしております。

散歩車の種類としては、座席付きタイプと、立ち乗りタイプがあります。用途やお預かりするお子様の年齢によって使い分けが出...

五十畑工業と申します。

弊社では主に、保育園やこども園といった保育施設様でご利用頂いております散歩車(ひなん車)の開発・製造・販売をしております。

散歩車の種類としては、座席付きタイプと、立ち乗りタイプがあります。用途やお預かりするお子様の年齢によって使い分けが出来るようになっております。

座席付きタイプは一例として以下のような製品になります。

・対面式4人乗り S-88

https://www.isohata-swan.co.jp/s-88.html

立ち乗りタイプは一例として以下のような製品になります。

・ロングライトバス

https://www.isohata-swan.co.jp/long.html

使用するシチュエーションとしては、お散歩の際、保育園から近隣の公園などに移動する手段としてお使い頂いております。保育士の方々にとって負担軽減になるほか、万が一の交通事故を防ぐ目的もあります。特に最近増加傾向にある都心部の保育施設様では園庭を設けられない保育施設も多く、お子様の健全な育成に不可欠であるお散歩をするために、弊社製品をご利用頂いております。

また、災害発生時の避難時に使用して頂くためのひなん車としてもお選び頂いております。避難時専用のものではなく、日常でお散歩に使用して頂く事で、いざという時にも使い方が分からないといった事が無く、またお子様にとっても慣れた車体にスムースに乗ってもらえるというねらいがあります。特に太平洋沿岸部の保育施設様では、いずれ来ると言われている大地震に伴う津波からいち早く高台に避難するため、弊社製品を積極的に利用して頂いております。

幼保協様には、上記のような保育施設様にとっての必要性・重要性をアピールして頂き、普及を後押しして頂ければと思っております。

今後も保育園と園児、双方にとって良いものを提供出来るよう、日々製品開発を進めて参ります。

五十畑工業株式会社

五十畑 和徳

2. 睡眠中に乳幼児はどれだけ移動するか?

―睡眠安全を考える新たな視点―

西田 佳史理事

東京科学大学教授(博士)

このメルマガでも、以前に、子どもの安全を推進する東京都の取り組み(セーフティプロジェクト)の紹介をしたことがあるが、今回、令和6年度の取り組みによって得られた最新の知見を紹介したい。乳幼児突然死症候群に関しては、よく知られているが、最近、乳幼児突然死症候群だけではなく、睡眠中の窒息事故などを含めて、

...

このメルマガでも、以前に、子どもの安全を推進する東京都の取り組み(セーフティプロジェクト)の紹介をしたことがあるが、今回、令和6年度の取り組みによって得られた最新の知見を紹介したい。乳幼児突然死症候群に関しては、よく知られているが、最近、乳幼児突然死症候群だけではなく、睡眠中の窒息事故などを含めて、より広い分類である予期せぬ乳幼児突然死(Sudden Unexpected Infant Death)の対策に注目が集まっている。

日本では、これまで睡眠環境の実態調査は、アンケートなどが行われたことがあったが、実際の家庭環境を訪問した実態把握はされたことがなかった。そこで、今回、新たな試みとして、37軒(3~36か月)の子どもがいる家庭を訪問し、どのような寝具を使用しているかの調査を行った。その際に、図1に示すような、寝具の硬さの安全性をチェックするツールで評価を行った。寝具は柔らかすぎると口や鼻が覆われ窒息する危険があることが知られている。その結果、54%の家庭で、柔らかすぎる寝具を使っていることが分かった。また、66%の家庭では、ベビーベッドを使用していなかった(子どもが24か月以下の場合に限定して集計)。全家庭において、何らかの睡眠中の窒息事故に関する危険があることが分かってきた。

図1:布団が柔らかすぎないかをチェックするツール(オーストラリアの安全基準)

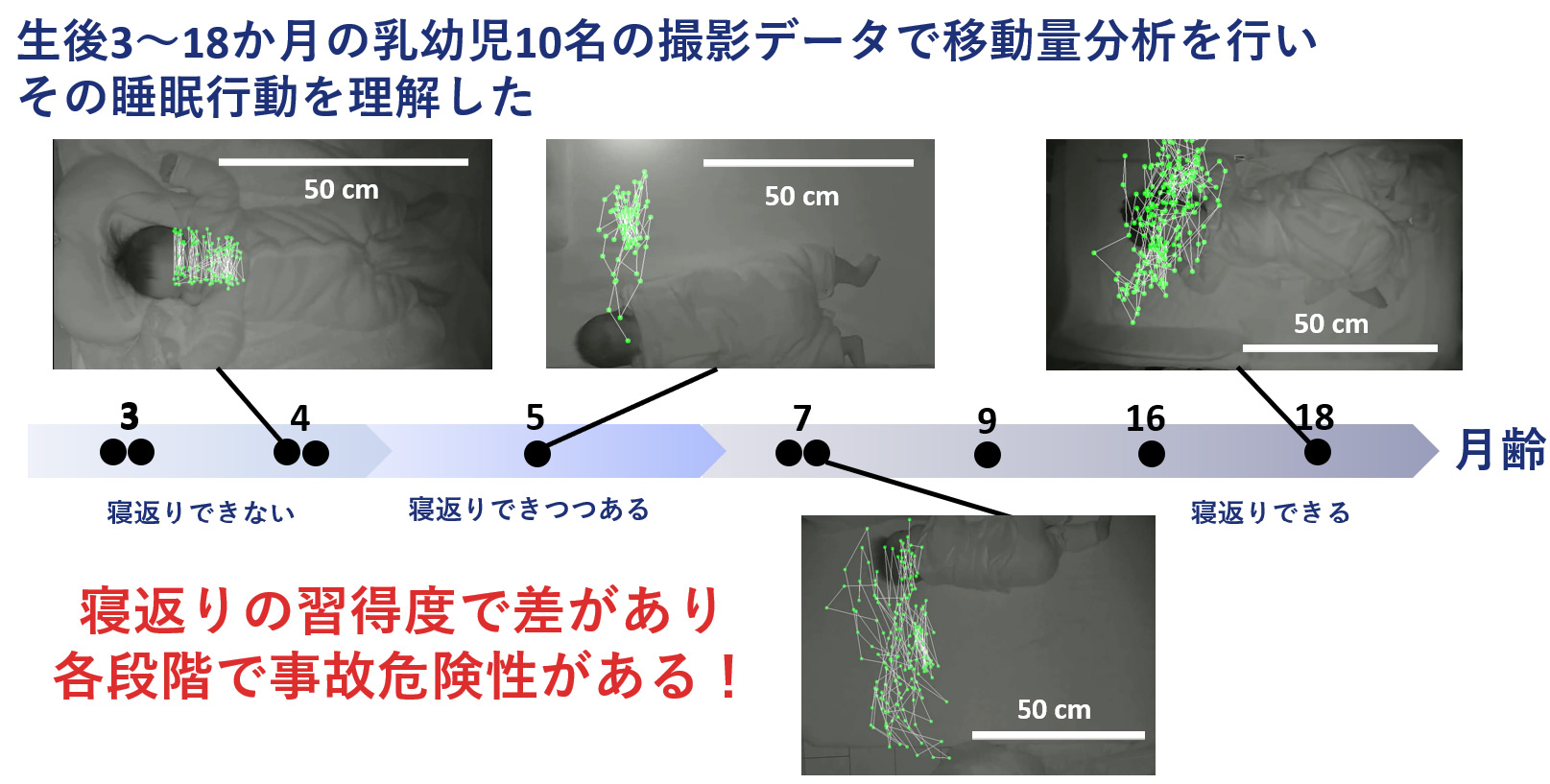

もう一つ、新しい試みを行った。カメラを取り付け、どれくらい子どもが移動するかの調査を行った(図2参照)。3~18か月の10名を対象とした分析から、寝返りができない4か月ぐらいでも、ずりずり移動していくこと。寝返りが習得されると、1時間あたり延べ3mも移動し、10時間の睡眠では、なんと、30mも移動する可能性があることが分かってきた。

図2:画像処理を用いた睡眠中の移動の分析

今回の結果から、①2歳までは、できるだけ、子どもの移動範囲を制限するようなベビーベッドを使う、②ベビーベッドが使用できない場合は、移動の可能性がある広い範囲について、口や鼻が入り込む隙間(概ね4cm以上)がないことを確認する、③コード類、ぬいぐるみといった絡みつくようなものを寝ている周辺におかない、などの環境整備を進める必要が見えてきた。これらの最新の知見は、東京都セーフティプロジェクトのWEBからも情報発信される予定であり、ぜひ、参考にして頂きたい。

次回の幼保協メルマガは4月9日発行予定です。